上周五,特朗普在白宫正式签署《GENIUS 法案》,这部美国史上首部稳定币专项立法,为长期被视为 “链上金融支柱” 的稳定币赋予了合法身份。从行业意义来看,这堪称加密货币的 “ChatGPT 时刻”—— 它标志着首个兼具主流实用性与机构明确性的加密产品,正式驶入合规轨道。

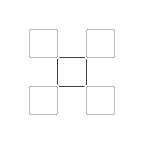

作为加密货币史上影响力深远的两党共识立法,《GENIUS 法案》为支付型稳定币搭建了首个联邦监管框架。其核心目标是为规模达 2600 亿美元的稳定币市场注入信心,同时通过明确规则划定边界。法案的关键条款可归纳为六大核心:

-

资产背书:锚定 “高安全流动资产”

稳定币发行人必须以美元现金、受保险银行存款、货币市场基金或短期政府债券等 “高质量流动资产” 1:1 全额背书。这意味着 USDT 当前持有的黄金、比特币及企业债务等资产不符合要求,需进行调整。

-

功能限制:仅作 “数字现金”

禁止向持有者支付利息,明确稳定币的 “支付工具” 属性,与银行存款形成差异化。这一规则被视为对传统银行业的 “缓冲保护”,为其应对潜在冲击争取时间。

-

风险隔离:破产时优先保障持有者

若发行人破产,稳定币持有者对储备资产拥有优先索赔权,从法律层面降低用户资金风险。

-

透明机制:定期披露 + 审计

发行人需每月公开储备情况,并接受定期审计,强化市场对稳定币 “足额兑付” 的信任。

-

合规底线:反洗钱与 KYC 全覆盖

要求发行人落实《银行保密法》合规计划,通过身份验证、可疑交易报告等措施,防范洗钱与非法交易。

-

监管与准入:分层管理 +“非金融巨头禁入”

联邦与州(资产规模低于 100 亿美元)监管机构分工监督,财政部为主要监管方;银行、金融科技公司及大型零售商可申请发行,但 Meta、Twitter 等非金融类科技巨头被明确排除在外。

这部法案的核心逻辑,是将美元的稳定性与公共区块链的高效性结合 —— 既为稳定币的商业落地铺路,又通过监管确保其不脱离金融安全框架。

市场曾猜测,因 USDC 发行方 Circle 已基本符合 “1:1 美元资产背书” 要求,而 USDT(Tether)目前仅有 80%-85% 资产达标,法案可能让 Circle 占据优势。但实际影响或更温和:

法案允许海外发行人通过 “合规性对比测试” 进入美国市场 —— 若其所在地区的监管规则与美国一致,即可继续运营。这意味着 Tether 无需彻底重构资产结构,只需针对性调整以满足合规要求,预计将通过优化储备资产完成适配。

长远来看,稳定币的竞争焦点并非 “合规与否”,而是能否融入主流产品生态。无论是 Circle、Tether,还是 Stripe、Paypal 等潜在新玩家,最终比拼的是场景落地能力 —— 例如将稳定币嵌入薪资发放、跨境支付等高频需求中。

《GENIUS 法案》的落地,为金融科技公司打开了 “发行稳定币” 的合规通道。对于 Paypal、Stripe、Block(Square 母公司)等玩家而言,这不仅是新增业务,更是重构支付生态的机会:

- 用户与场景优势:它们已积累庞大用户基础(如 Paypal 的数亿活跃用户),可直接将稳定币嵌入现有支付、转账功能,降低用户教育成本。

- 成本与效率红利:稳定币的即时结算、低手续费特性,能优化跨境支付、商家收款等场景的体验,同时压缩运营成本。

- 收益新来源:尽管稳定币本身不能支付利息,但围绕其构建的增值服务(如托管、兑换)可创造新收入,且储备资产的闲置收益(如短期国债利息)也将成为补充。

未来几年,头部金融科技公司大概率会集体入局,稳定币可能成为继移动支付、数字钱包后的又一核心竞争力。

稳定币的崛起对传统银行构成的挑战,本质是 “商业模式冲击”。银行的核心盈利逻辑是 “吸收存款 — 放贷获利”(通过净利差赚钱),而稳定币的储备资产需全额锚定流动资产,无法用于放贷,对银行而言属于 “非盈利性资金”。

这种矛盾导致银行缺乏主动发行稳定币的动力,但被动应对又可能错失先机:

- 若银行不发行稳定币,用户可能转向金融科技公司的稳定币产品,导致存款流失;

- 若发行稳定币,又需承担资金 “无法放贷” 的成本,挤压净利差空间。

更关键的是,银行的官僚体系与创新惯性不足 —— 庞大的组织架构、风险规避文化使其难以及时跟进稳定币带来的变革。未来 5-10 年,行动迟缓的银行可能沦为 “金融基础设施”,而灵活拥抱稳定币的银行或金融科技公司,将主导新的支付生态。

稳定币的 “即时、低成本、点对点” 特性,直接冲击传统卡支付体系。目前,Visa、万事达的卡支付成本高达 2%-3%(含手续费、外汇价差等),结算周期需 2-3 天;而稳定币支付成本仅为其 1/10,且可实时到账。

这意味着稳定币可能在商家收款、跨境汇款、订阅支付等场景中 “绕过卡网络”,对每年规模达 2000 亿美元的卡支付费用市场构成威胁。更重要的是,公共区块链的开放性让任何机构都能搭建支付轨道,Visa、万事达难以再通过 “会员资格” 垄断渠道。

面对冲击,两大卡组织已开始转型:

- 从 “单一卡支付” 转向 “多轨道支持”,将稳定币纳入结算体系;

- 聚焦 “服务能力”,提供欺诈检测、身份验证、争议处理等合规工具;

- 推出 USDC、PYUSD 等稳定币支持的联名卡,维持前端用户触达。

未来,它们可能从 “价值转移主导者” 退为 “基础设施服务商”,利润空间虽受挤压,但仍能通过核心服务立足。

稳定币的合规化,对美元的全球主导地位是重大利好 —— 它相当于为美元搭建了 “区块链时代的传播网络”。

以 Tether 为例,其 USDT 已在全球拥有 4.5 亿用户(主要在美国以外),用户购买 USDT 的行为,本质是 “间接持有美元资产”—— 因为 Tether 需用储备资产(如短期美债)背书。数据显示,Tether 去年已成为美国国债第五大买家,若将其视为 “国家”,则是全球第 18 大美债持有主体。

《GENIUS 法案》通过后,稳定币的全球接受度将进一步提升。更多国家的用户可能通过 USDC、USDT 等产品持有美元资产,而发行人对美债的购买需求也将同步增长。这不仅扩大了美元的使用场景,还将美债持有主体从主权国家拓展至全球个人,强化美元在数字经济中的影响力。

《GENIUS 法案》的签署,不是结束而是开始 —— 它标志着稳定币从 “加密圈工具” 正式成为 “受监管的金融基础设施”。对行业而言,这意味着:

- 生态扩张:稳定币供应、链上流通速度有望持续上升,带动加密金融与传统商业的融合;

- 竞争升级:从 “合规赛跑” 转向 “场景落地”,金融科技公司、钱包服务商、区块链平台将围绕稳定币展开多维竞争;

- 风险与机遇并存:波动性可能随市场活跃性增加,但长期来看,明确的规则将吸引更多机构资金入场。

对于投资者而言,以太坊(稳定币主要发行链)、Solana(用户体验优势)等公链,以及 Ethena 等具备创新模式的稳定币项目,可能成为长期受益标的。但无论如何,稳定币的 “合规化元年” 已至,加密货币与传统金融的融合,将进入前所未有的加速期。