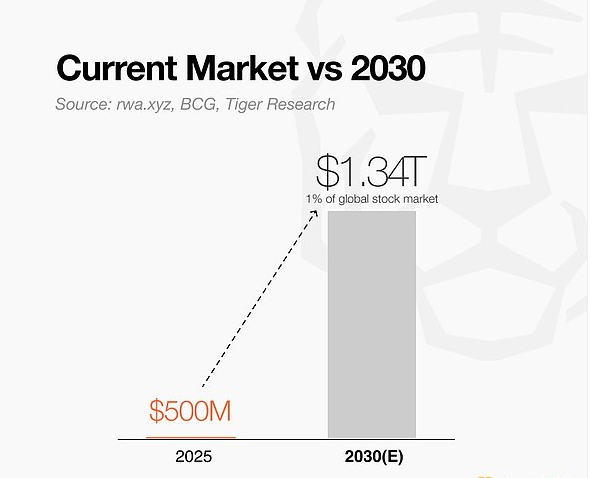

当前股票代币化市场规模约为 5 亿美元,但这一数字背后暗藏巨大想象空间 —— 若未来十年全球股票中仅有 1% 实现代币化,到 2030 年该市场规模可能达到 1.34 万亿美元,较当前水平增长 2680 倍。这种爆发式增长的驱动力,将来自 2025 年监管框架的明确化与基础设施的成熟化双重突破。

代币化股票最直观的优势在于打破传统交易限制:支持全天候全球交易,让投资者能随时响应市场动态;允许碎片化股权持有,降低投资门槛。而其与其他资产的核心差异,在于与 DeFi 的深度整合能力 —— 投资者无需抛售股票,即可将其作为抵押品参与借贷、流动性提供等活动,实现 “持仓生息” 的二次收益。

与其他现实世界资产(RWA)需要从零培育需求不同,代币化股票直接切入规模达 134 万亿美元的全球股市,精准解决传统交易的痛点:跨境投资的高成本、固定交易时段的限制、股权分割的门槛、资产流动性的低效等。既有成熟市场需求做支撑,又能切实解决现存问题,这让代币化股票成为最具大规模应用潜力的 RWA 细分领域。

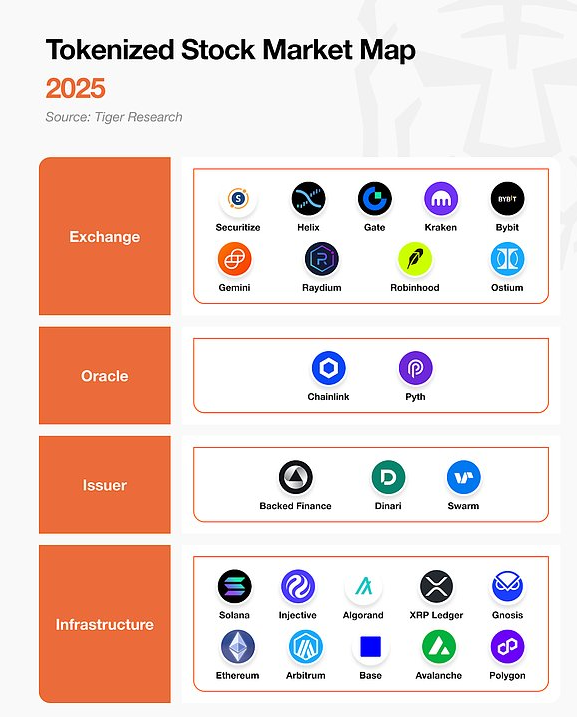

传统金融与加密领域正在加速靠拢。一方面,花旗集团、美国银行等老牌机构开始布局稳定币发行;另一方面,Injective、Backed Finance 等 Web3 项目将苹果、特斯拉等股票代币化并上链交易。

这种融合在 2025 年美国 “加密周” 后明显提速 ——《GENIUS 法案》通过后,稳定币被纳入联邦监管框架,华尔街与 DeFi 从 “对立” 转向 “协作”。传统金融拥抱加密,既是看中其创新潜力,也是认可其盈利空间,同时能以自身信用为加密行业背书;而加密平台推进股票代币化的逻辑虽不直观,但随着市场成熟正逐渐清晰 —— 早期虽带有投机色彩,但其解决实际痛点的能力已开始显现。

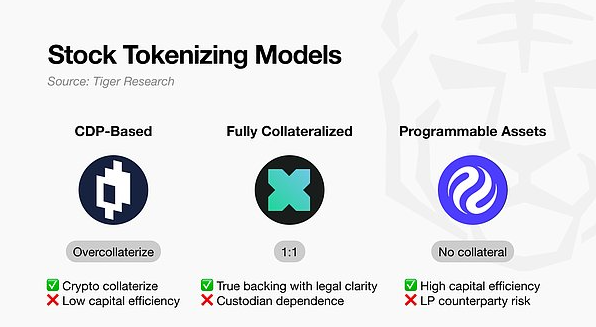

股票代币化,即通过区块链技术将传统股票转化为数字代币。这些代币锚定标的股票价值,但通常不附带股东权利,多数以衍生品形式存在,而非直接对应股权。

2021 年曾出现第一波股票代币化浪潮,但 Mirror Protocol 等早期项目因效率低、系统性风险高(如 Terra 生态暴雷)未能规模化。如今以 Injective、xStocks 为代表的新项目,通过优化资本流动机制和强化合规框架,逐步完善了代币化模式。随着 RWA 成为加密市场核心叙事,股票代币化的热度也同步攀升。

代币化股票的 “可组合性” 还解锁了全新应用场景:不受传统监管壁垒限制,既能作为借贷协议的抵押品,又能在 DeFi 中生成二次收益。例如,印尼投资者若想持有特斯拉股票,传统方式需开设境外账户、处理繁琐文件、支付兑换费用,且受限于美股交易时段;而通过代币化股票,只需用智能手机即可购买零碎份额,还能直接投入 DeFi 协议进行借贷、流动性挖矿等操作,全程高效且灵活。

目前代币化股票市场规模约 5 亿美元,仅占 134 万亿美元全球股市的 0.0004%,但增长潜力惊人 —— 若未来十年 1% 的全球股票实现代币化,市场规模将达 1.34 万亿美元,是当前的 2680 倍。

2025 年下半年可能成为重要节点。尽管仍处早期,Solana 生态的代币化股票交易量在一个月内就从 1500 万美元飙升至 1 亿美元,增幅达 566%。更重要的是,受监管的机构开始入场:Robinhood 已宣布进军欧洲市场,随着业务从北美向欧亚扩散,监管明确性将成为核心催化剂 —— 尤其是欧盟 MiCA 框架下股票代币化的启动,预计将推动市场快速扩张。

要实现 “1% 代币化” 目标,需四个关键条件协同作用:

- 成本节约落地:理论上可削减 50-70% 的经纪、结算和管理费,需在实践中验证;若能降低外汇和跨境交易成本,将显著提升吸引力。

- 全天候交易见效:支持跨亚洲、欧洲、美国的连续交易,打破传统交易所时间限制,提升流动性和对全球事件的实时响应能力。

- DeFi 二次收益成核心:代币化股票需成为 DeFi 基础组件,支持抵押借贷、流动性提供、收益耕作等,让投资者 “持仓生息”,强化转型动力。

- 监管与基础设施成熟:全球主要司法管辖区明确监管规则,区块链基础设施的安全性、效率满足大规模交易需求。