港股市场中,房地产、新能源、创新药、出行等赛道的上市公司接连发布 RWA(Real-World Assets,现实世界资产)相关公告 —— 如同石子投湖,既搅动了股市波动,也牵动着投资者的神经。眼见先行者股价飙升,越来越多企业正加速学习、探索 RWA 或数字资产业务,试图搭上这班 “新风口列车”。

RWA 常被冠以 “提升资产流动性、降低投资门槛、简化交易流程” 等理论优势,但鲜少有人关注其落地背后的复杂挑战与高额成本。事实上,RWA 项目绝非 “将资产简单上链” 那么轻松,而是一场需要在商业模式、法律合规与技术创新之间找到精准平衡的复杂实践。。

RWA 的核心逻辑,是通过区块链技术将不动产、私募股权、票据、债券等现实世界的有形 / 无形资产 “代币化”,使其能在加密市场流通、交易与应用。但并非所有资产都适配这一模式,底层资产的质量与类别,直接决定了 RWA 项目的成败。只有具备内在价值的资产,才有可能吸引链上流动性 —— 这一结论,在 PANews 主办的 RWA 线下活动中,得到了多位嘉宾的共识。

资产的 “标准化程度” 直接影响 RWA 发行的合规性与顺畅度。上海曼昆律师事务所资深律师毛捷豪指出,从实践来看,货币基金、美债等已完成金融化的产品,是 RWA 代币化的最优选择:这类资产本身具备清晰的定价逻辑、成熟的监管框架,无需额外解决 “价值界定” 问题,能大幅降低合规风险与发行阻力。

RWA 资产的收益,必须同时应对两大市场的 “双重竞争”:既要对标传统金融(TradFi)市场的无风险利率(如美债收益率),也要抗衡去中心化金融(DeFi)协议的年化收益。Conflux 联合创始人兼 COO 张元杰以 Ethena 协议的基差套保策略为例解释:为了吸引资金入场,多数 RWA 产品会设计 “双重收益” 模式 —— 底层资产的固有收益,叠加额外的代币激励,以此提升投资者的潜在回报。

部分与实体经济挂钩的非标资产(如光伏换电桩项目),虽在 “叙事层面” 极具吸引力,却难以成为 RWA 的主流选择。张元杰指出,这类项目存在两大核心问题:

- 规模化难:资产布局分散、运营标准不统一,难以形成可复制的模式;

- 流动性差:缺乏统一的交易市场与定价机制,投资者难以快速变现。

这类 “雷声大雨点小” 的项目,无法满足市场对 “可规模化、高流动性” 的核心需求,最终只能停留在 “概念阶段”。

上海万向区块链股份公司研究经理郑丽江认为,RWA 的核心优势并非取代传统金融工具,而是通过区块链技术赋予资产新属性,具体可概括为三点:

- 全球价格发现 + 全天候流动性:传统金融资产受地域、交易时间限制(如股票仅在交易日开盘时段交易),而 RWA 通过区块链可实现 “7×24 小时无缝交易” 与全球统一定价,大幅提升交易时效性与流动性;

- 可组合性与普适性:上链后的 RWA 资产具备 “可编程性”,能像 DeFi 生态中的 “乐高积木” 一样,与其他协议集成组合,衍生出新型金融产品(如 RWA + 借贷、RWA + 衍生品);同时,理论上任何人都可参与投资,大幅降低了传统高门槛资产(如私募股权)的准入壁垒;

- 发行效率优势:相较于 ABS(资产支持证券)、REITs(房地产投资信托基金)等传统证券化工具,RWA 省去了繁琐的中间环节与文书工作,发行周期更短、部分成本更低。

当前 RWA 赛道仍存在普遍认知偏差,需明确澄清:

- 误区一:“资产上链 = 自动募资”

资产上链只是提供了一个新的交易平台,能否募资的核心仍取决于资产的内在价值、收益率与风险回报比 —— 区块链并未改变 “价值决定融资能力” 的底层逻辑,缺乏价值支撑的资产,即便上链也难以吸引资金。

- 误区二:“代币化 = 资产证券化”

资产证券化的核心是 “所有权份额化”(如 REITs 拆分不动产所有权),且已有成熟解决方案;而代币化的优势远不止于此 —— 它能赋予资产全球流动性、可组合性等传统证券化工具不具备的特性,是 “增量赋能” 而非 “存量替代”。

综上,RWA 的定位更偏向 “叠加层”:它不取代 TradFi 中的尽职调查与证券化模式,而是通过区块链技术为资产 “加餐”,使其能在全球化、可编程的加密市场中流通增值,创造更丰富的流动性与应用场景。

RWA 项目的成本结构,因业务模式不同而差异显著。区赋咨询创始人 Ray 在接受 PANews 采访时,以香港市场为例,将 RWA 项目分为 “单次产品发行” 与 “长期业务布局” 两类,其成本规模与构成截然不同。

单次发行指仅完成一款特定产品的代币化与募资,成本主要集中在五大环节,且存在明显的 “结构性倾斜”:

关键结论:券商通道费是单次发行的 “成本大头”(占比超 50%),既是最显性的进入壁垒,也筛选出了具备充足资本实力的发行方 —— 只有商业计划严密、资金充裕的项目,才能承担这一成本,间接推动 RWA 市场向 “机构化” 演进。

若计划在香港深耕 RWA 业务,单次发行成本仅是 “冰山一角”,规模化布局需承担更高的 “沉没成本”,但也能形成难以逾越的竞争壁垒:

- 离岸架构搭建:约 30 万人民币,为拓展国际金融业务的基础步骤;

- 牌照申请:成本差异极大,直接决定业务范围 ——

- 1 号牌(证券交易):超 150 万人民币,是代币二级市场流通的 “刚需牌照”;

- 4/9 号牌(证券咨询 / 资产管理):100 万 – 150 万人民币,侧重服务端能力;

- VASP 牌照(虚拟资产服务提供商):成本超千万(如 HashKey 申请耗资千万),是 RWA 领域的 “顶级牌照”,直接将参与者分为 “持牌业务方” 与 “依赖通道的产品方” 两类。

长期运营的核心成本是 “专业人力支出”,需维持审计、合规、法务团队,确保牌照有效性与业务合法性:

- 审计 / 法律年费:大陆起步价 10 万人民币,香港因专业服务溢价更高;

- 牌照维护费:4/9 号牌成本较低,1 号牌与 VASP 牌照需配备专属合规团队、执行严格年度审计,维护成本远超普通牌照。

关键结论:RWA 的 “重资产” 成本结构,正推动市场呈现 “寡头化” 趋势 —— 高昂的牌照申请与维护成本,将多数中小玩家挡在门外,最终只有资本雄厚、合规能力强的机构能占据主导地位。

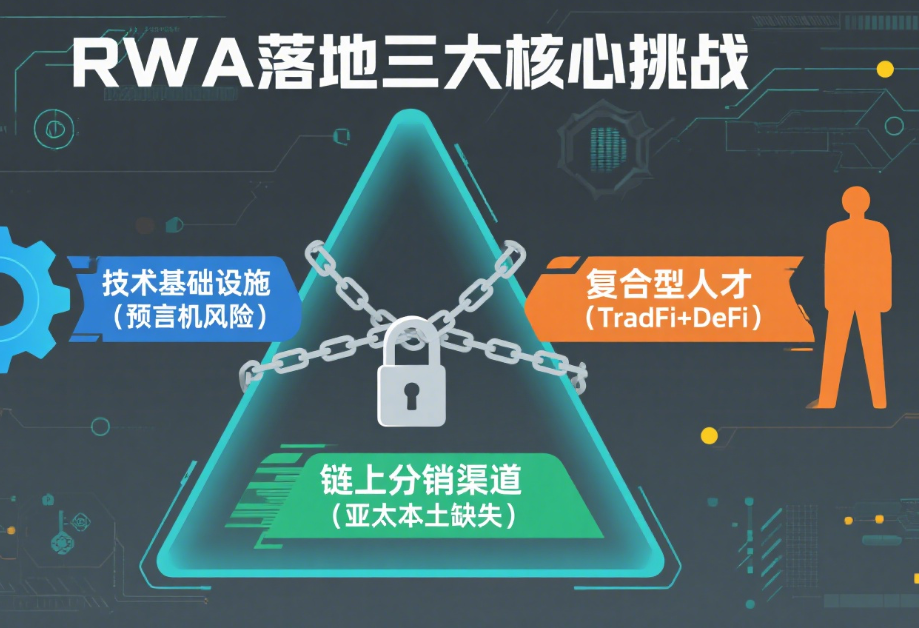

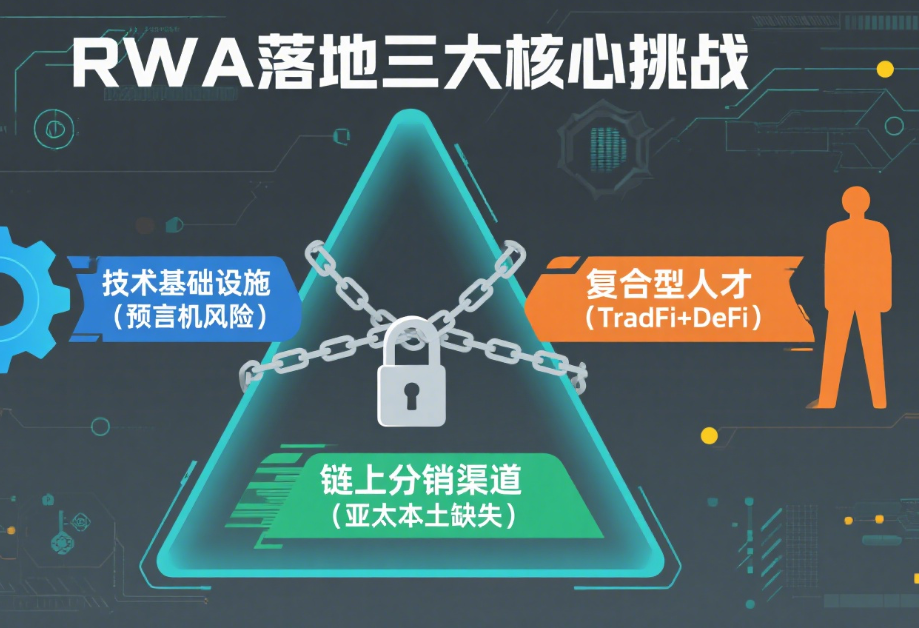

除了成本壁垒,RWA 项目要实现大规模落地,还需突破生态层面的三大结构性瓶颈,这些问题并非 “局部优化” 可解决,而是需要全行业协同突破。

Certik 反洗钱产品专家程远指出,RWA 依赖的区块链基础设施(如预言机、跨链协议)仍处于起步阶段,存在明显的 “单点风险”:

- 预言机是连接链上与链下数据的核心(如同步现实资产价格、权属信息),但目前市场呈现 “Chainlink 一家独大” 的格局 —— 若 Chainlink 出现技术故障或安全问题,不仅会影响 DeFi 生态,更会直接导致 RWA 资产的链下数据同步失效,引发系统性风险。

张元杰坦言,当前行业最大的人才缺口,是 “既精通传统金融资产运作,又理解 DeFi 协议逻辑” 的资产管理人:

- 传统金融人才熟悉资产定价、合规风控,但缺乏区块链技术认知,难以设计 “链上可组合” 的 RWA 产品;

- DeFi 从业者擅长技术开发与协议设计,却对现实资产的运营逻辑、风险点把握不足;

- 人才断层导致多数 RWA 项目 “脱节”—— 要么资产上链后无法与 DeFi 生态结合,要么因忽视现实资产风险而陷入合规纠纷,难以发挥 RWA 的核心价值。

RWA 产品的流通,离不开高效的分销渠道,但目前市场面临 “渠道错配” 问题:

- 全球层面:过度依赖以太坊生态的 DeFi 协议分销,虽具备成本低、全球化、可组合的优势,但难以满足各地监管要求;

- 亚太层面:本土链上分销渠道严重匮乏 —— 即便亚太地区有优质的 RWA 资产(如不动产、基建项目),也无法在本地构建完整的流动性循环,只能依赖链下渠道;

- 以香港为例,因本土链上生态尚未成熟,所有 RWA 产品均选择 “链下券商渠道” 分销:虽能满足合规要求、建立信任,但需支付高昂的通道费,推高了整体成本。

关键矛盾:链上渠道 “高效但不合规”,链下渠道 “合规但成本高”—— 两类渠道各有优劣,短期内难以找到完美替代方案,而亚太本土链上生态的成熟度,将直接决定未来 RWA 的分销效率与成本控制。

RWA 无疑是连接现实资产与加密市场的重要桥梁,但其发展并非 “一路坦途”:从资产适配性来看,标准化、高收益资产才是主流方向,非标资产的落地仍需突破规模化瓶颈;从成本来看,高昂的合规与牌照费用,正推动市场向 “机构化、寡头化” 演进;从落地桎梏来看,技术单点风险、人才缺口与渠道错配,是全行业需共同面对的系统性挑战。

对企业与投资者而言,参与 RWA 赛道需摒弃 “跟风心态”,既要看到其 “赋能资产流动性” 的长期价值,也要清醒认知成本与风险 —— 唯有基于资产本质、合规底线与技术逻辑的理性布局,才能在这场 “热潮” 中真正抓住机遇。

免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议

如有侵权请联系我们删除,本文链接:http://www.qicheyongpin.cc/zixun/425.html